Terminado ya de leer"Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias)", de Gérvas y Pérez Fernández, libro realmente recomendable tanto para usuarios como para profesionales del sistema sanitario, hay una cuestión que me inquieta. En muchos pasajes del libro se remarca de manera acertada la necesidad de abordar los problemas de salud señalando la importancia que las circunstancias socio-económicas tienes en el desarrollo de los mismos, y cómo en el sistema sanitario actual se invierten muchos más recursos en quiénes son más ric@s que en quienes viven en la pobreza. Sin embargo, se enfoca la alternativa a esta situación de manera un tanto simplista y ajena a la realidad de quienes se dice que hay que ayudar más, quienes viven en la pobreza.

Terminado ya de leer"Sano y salvo (y libre de intervenciones médicas innecesarias)", de Gérvas y Pérez Fernández, libro realmente recomendable tanto para usuarios como para profesionales del sistema sanitario, hay una cuestión que me inquieta. En muchos pasajes del libro se remarca de manera acertada la necesidad de abordar los problemas de salud señalando la importancia que las circunstancias socio-económicas tienes en el desarrollo de los mismos, y cómo en el sistema sanitario actual se invierten muchos más recursos en quiénes son más ric@s que en quienes viven en la pobreza. Sin embargo, se enfoca la alternativa a esta situación de manera un tanto simplista y ajena a la realidad de quienes se dice que hay que ayudar más, quienes viven en la pobreza.Un buen ejemplo en ese sentido es la parte en la que se habla del cribado de cáncer de cuello de útero, que se da más en mujeres con difíciles condiciones de vida y que se hacen menos controles, mientras que quienes se someten más al cribado son las mujeres de clase media-alta:

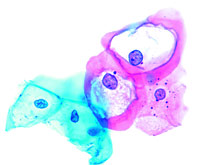

"En España el diagnóstico precoz del cáncer de cuello del útero con la citología es como la búsqueda de diamantes al azar en la misma España,-una actividad sin sentido, sin beneficios y con daños seguros. Se debería ir a buscar los diamantes a los campos diamantíferos de Australia, lo que equivaldría a hacer las citologías a mujeres marginadas y excluidas (pobres, multíparas, promiscuas, drogadictas, encarceladas, fumadoras y con sida), en las que hay gran probabilidad de encontrar cánceres de cuello del útero. Por el cumplimiento de la «ley de cuidados inversos» estas mujeres mueren por cáncer de cuello del útero que no se diagnostica a tiempo. Hay que reenfocar la actividad del sistema sanitario y abordar el problema del cáncer de cuello del útero como un problema social, no sólo médico."

Parece una respuesta coherente y sensata, centrar los recursos en quiénes tienen más dificultades y dejar de utilizarlos en las demás, pero ¿no es caer de nuevo en una "medicina para pobres y pobre medicina", con una importante carga estigmatizadora? ¿Cómo convencer a las "mujeres pobres" de que se hagan esos controles que se señala en el texto que para otras mujeres no son necesarios? ¿Quién determina cuáles son lo criterios de inclusión en el grupo de "mujeres pobres"?

Bajo mi punto de vista, la propuesta es una buena intención lanzada al viento, pero que habría que trabajar en profundidad con grupos de mujeres afectadas para poder elaborar unos protocolos de actuación que realmente fueran válidos. Nadie mejor que ellas para explicar por qué no se hacen las citologías, que barreras encuentran y qué posibilidades habría para superarlas. Este sería el reto para poder dar una respuesta preventiva más completa.

Mientras tanto, no es mala propuesta el ejemplo que se recoge en el mismo libro sobre el caso danés:

"Buen ejemplo de intento de reversión de la «ley de cuidados inversos» es el programa de cribado en Dinamarca. Se funda en el pago a los médicos de cabecera de una cantidad por cada citología de rutina (detección según oportunidad) realizada cada 3 años a mujeres de 25 a 65 años. Los médicos de cabecera tienen pago por capitación, son «filtro» para la consulta con los especialistas y tienen lista de pacientes (y todo danés está en la lista de un médico de cabecera). Cada 3 años el médico de cabecera recibe un listado de mujeres que no se han hecho la citología. Se le ruega que las localice y que les proponga su realización, pues esas mujeres son las que más lo precisan. Al localizarlas y fomentar la citología en ellas se revierte la «ley de cuidados inversos» y se lleva la prevención secundaria a quien más la precisa."

No hay comentarios:

Publicar un comentario